TRAVIS, 26/03/2024

(Continuación de: Hollywood y la autocrítica (I))

Como decía en la primera parte, el cine norteamericano no suele eludir ningún tema, por crítico que pueda ser incluso con el propio país o con su sociedad, y hace mucho tiempo que perdió el miedo hasta para denunciar el racismo, un racismo que aún impera en muchas de sus formas. En estos últimos años no suele fallar que «se cuele» en los Óscar alguna película dedicada al conflicto racial entre blancos y negros. Pero no es la única forma de racismo que se suele mostrar en pantalla.

- Los asesinos de la luna cuenta las terribles tropelías de ese grupo de hombres blancos WASP de manual que se dedican a «recuperar» lo que ellos consideraban que les correspondía, una zona con enormes reservas de petróleo que había sido asignada a la tribu de los indios osage. Tampoco elude la matanza de Tulsa, sucedida en 1921, un asunto que daría para otra gran película sobre uno de los mayores episodios de la infamia en Estados Unidos.

- Oppenheimer tenía como tema principal la creación de la bomba atómica y el Proyecto Manhattan, pero dedicó una buena parte de su trama a las investigaciones al científico por su relación con activistas comunistas o por su condición de judío (siempre me ha llamado la atención la creación del Comité de Actividades Antiamericanas).

- Entre la lista de candidatas a mejor película, se coló este año con todo merecimiento American Fiction, escrita y dirigida por Cord Jefferson. Me gustó por el humor soterrado que destilaba, por la acidez de su propuesta, basada en «un negro que escribe como un blanco y no tiene ningún éxito, hasta que escribe como se espera que lo haga un negro y arrasa». No sé si es la cuota de crítica al racismo que se cuela cada año, pero si lo fuera, lo hace al menos con buen gusto y con una propuesta diferente a lo habitual.

American fiction trata de salirse de esa moda imperante acerca de las nuevas formas de racismo, que ya no son solo sociales o políticas, sino también culturales. Critica la hipocresía del mundillo cultural y aún más la de las adaptaciones cinematográficas, algo así como «lo que se espera de» para contentar a todos, incluidos los blancos biempensantes. A su creador parece tenerle agotado el hecho de que haya que plantear la «cultura negra» o «African American culture» desde un punto de vista de conflicto, basado solo en la discriminación: el modo de hablar (slang), la estética de las camisetas largas de la NBA y los colgantes dorados, el rap, los tiroteos por las calles y la violencia «porque los blancos me oprimen».

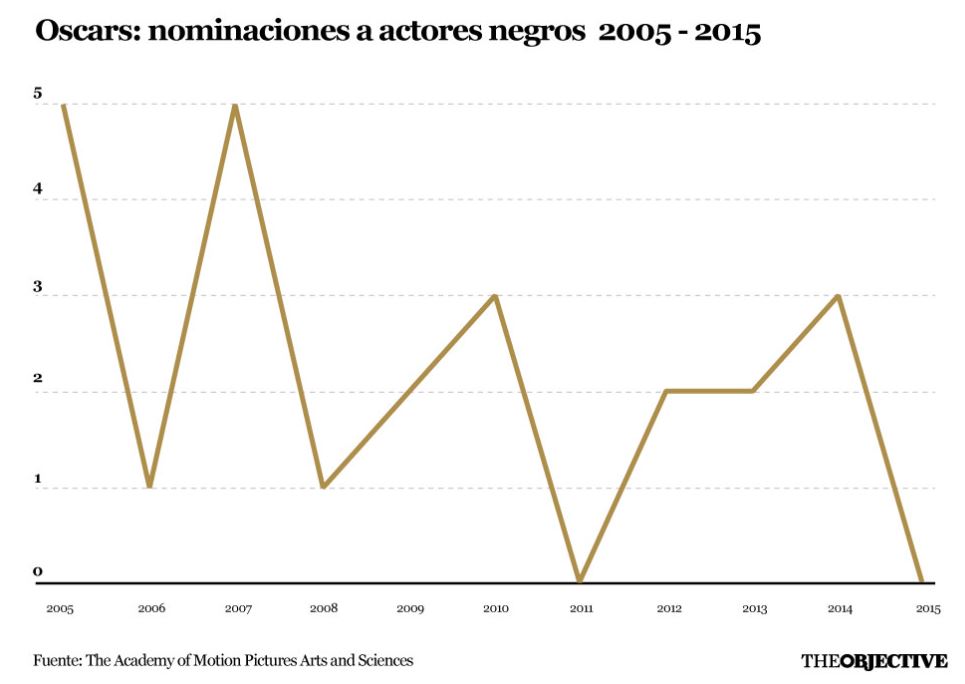

No es tan lejana la polémica por los #OscarsSoWhite, de 2016, aquella ceremonia boicoteada por numerosos actores afroamericanos debido a que ninguno de los nominados era de su raza. Todos estos movimientos en favor de que haya una cuota equitativa de minorías raciales o de diversidad sexual me parecen tremendamente peligrosos, enormemente limitadores de la capacidad del autor para mostrar la sociedad tal cual es, sin cortapisas o sin obligaciones de cuota. La Inclusion Rider que ya critiqué aquí tras la alocada aparición de Frances McDormand en la entrega de 2018 (Reservoir Rider dogs) podría acabar en engendros como los que a veces vemos en las plataformas políticamente correctas, con negros, latinos u orientales en papeles imposibles desde el punto de vista del rigor histórico.

Sinceramente creo que el cine norteamericano es mejor cuando se dedica a la crítica pura y dura a la realidad de lo que ha sido su país y los vergonzosos episodios de discriminación y segregación racial, no cuando regala premios o papeles por cumplir con una cuota racial. De aceptar las cuotas, la siguiente polémica será la de la diversidad de género o la del machismo de Hollywood, como se ha visto en esta misma entrega cuando algunos han alzado la voz contra el hecho de que no hubiera más premios para Barbie, la cosa esa de Greta Gerwig que echa para atrás con solo ver el tráiler. Pedían la candidatura para su directora y para la actriz principal (Margot Robbie) y olvidaron que ya les regalaron la de guion adaptado, una broma de mal gusto. Lo curioso es que sus defensores no hablaban de su calidad, sino de lo que consideraban que merecía ser premiado, una supuesta crítica hacia el machismo de la sociedad. Ya. Con una muñeca rubia escultural interpretada por Margot Robbie. Vale, me vuelvo a la discriminación racial, que me interesa infinitamente más.

La calidad es lo que debería imponerse, y al haber más directoras y guionistas mujeres, y más papeles para actores afroamericanos u orientales, la obtención de los premios debería ser algo natural, no forzado. Solo tres mujeres se han llevado la estatuilla a mejor dirección (Kathryn Bigelow en 2009 por En tierra hostil, Chloé Zhao en 2021 por ¡Nomadland!!!! y Jane Campion en 2022 por El poder del perro), cierto, y todas en los últimos quince años, del mismo modo que la mayoría de Óscar de interpretación para actores de color se han obtenido en el último cuarto de siglo. Muy atrás queda el Óscar a la mejor interpretación para Sidney Poitier en 1963 por Los lirios del valle, un oasis durante décadas y décadas. Tuvieron que pasar casi cuarenta años más para que los premios de interpretación protagonista fueran para actores de raza negra, Halle Berry y Denzel Washington en 2001. Durante todos estos años, algunos premios para actores secundarios como Louis Gossett Jr. (1982, Oficial y caballero), Whoopi Goldberg (1991, Ghost), el propio Denzel Washington (1989, Tiempos de gloria) o Cuba Gooding Jr. (1996, Jerry Maguire).

Los premios a las interpretaciones secundarias parecían casi un premio de consolación, una cuota para esa minoría, pero es que, si nos remontamos más atrás en el tiempo, nos encontramos con que el primer Óscar para una actriz de color fue en 1939 para Hatti McDaniel, la criada de la señorita Escarlata en Lo que el viento se llevó, y no pudo ir a recogerlo precisamente por las leyes de segregación racial existentes en la época.

Eso era Estados Unidos, y, pese a los avances en el último medio siglo, existe un racismo en toda la sociedad que se manifiesta con especial virulencia en algunos estados. El cine no se ha quedado atrás y ha explorado (y explotado) el racismo desde casi todas sus vertientes, con reconocimientos explícitos por parte de los académicos. A veces excesivos, como con Green book o Paseando a Miss Daisy, que, si bien son películas amables y entretenidas sobre la relación entre chófer y cliente de distintas razas, dudo mucho que merezcan llevarse el Óscar a mejor película, como sucedió en 2019 y 1989, respectivamente. En la misma edición de 2019 se colaron en la categoría de mejor película Infiltrado en el KKKlan, capaz de lograr momentos de comedia con asuntos tan desagradables, y, de modo inverosímil, Black Panther. Una de mis favoritas, Arde Mississippi, dura, sin concesiones, sobre el salvaje Sur, se quedó sin ese reconocimiento en 1988, cuando cayó frente a la (mucho más blanda) Rain man.

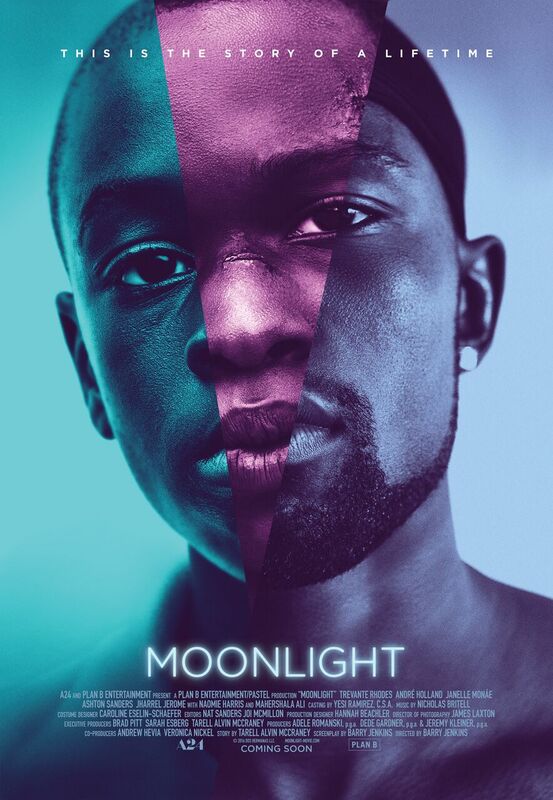

El Óscar de 2017 a la mejor película se lo llevó Moonlight, entre cuyos partidarios no me encuentro precisamente. No solo habla de los conflictos raciales y el submundo en el que viven por ser negros en determinados barrios, sino que se le une la complicación de ser gay en esos ambientes. Pero, como escuché en su momento a un crítico cinematográfico en un podcast, «la misma historia, con blancos de Parla, no tendría ni la décima parte de interés o de éxito». Una buena película, en cualquier caso, como Figuras ocultas, que estuvo entre las finalistas de ese mismo año al contarnos las dificultades de ser matemática, negra y mujer en la NASA en los sesenta.

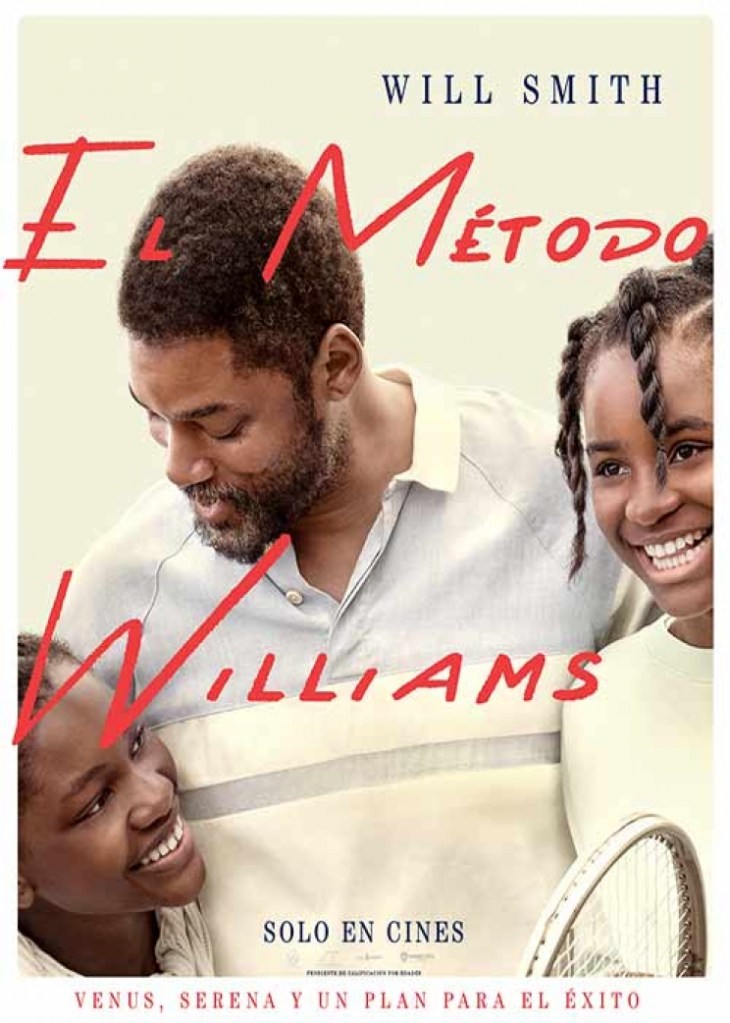

Selma, Lincoln, El color púrpura, Malcolm X, Detroit, Criadas y señoras, El mayordomo, 12 años de esclavitud, Óscar a mejor película en 2014… Todos los años hay alguna película que trata el racismo de Estados Unidos de una manera más o menos directa, si bien, a veces resulta más interesante cuando el conflicto racial no es tan evidente. Cuando es subliminal, cuando no es tan obvio. Unas niñas jugando al tenis en los selectos clubes de blancos (El método Williams), el tipo que fue juzgado porque pasaba por allí y su color de piel resultaba sospechoso (El juicio a los 7 de Chicago), los chicos de los hood que son enviados a Vietnam (Platoon), el desprecio de un taxista hacia todo un colectivo (Taxi driver), el negro cómplice del amo (Django desencadenado), el abogado o el buzo que no son bien recibidos en determinados ambientes (Philadelphia, Hombres de honor), el racismo de los italoamericanos (Una historia del Bronx), la mirada de desconfianza de una mujer blanca de clase alta hacia un negro que se cruza en la calle… Crash, todo un tratado sobre el racismo que se llevó con merecimiento el Óscar a la mejor película. Lo trata desde todos los puntos de vista y con varias etnias: el poli malo y racista que resulta no ser tan cabrón, el poli bueno al que sus prejuicios acaban traicionándolo, la desconfianza hacia los mexicanos, la pelea del iraní contra un mundo que considera que lo maltrata, el tráfico de orientales, el detective negro y la mexicana que quieren integrarse en el sistema, pero no lo logran, la pareja de afroamericanos millonarios y de éxito… Es todo un alegato sin piedad, incómodo, necesario.

Nadie mejor que los americanos para criticarse a sí mismos, decía, son unos genios, los number one. Y, como todo en el mundo del cine, todo estaba ya en las películas de John Ford.