JOSEAN, 11/02/2026

Desde hace varios años, sigo con interés los artículos que se publican en el inicio de cada ejercicio acerca de las tendencias que se esperan para el año en curso. Por curiosidad, más que nada, no con el ánimo de señalar un año después “qué equivocado estaba este gurú” o “esta no la vimos venir”. Es verdad que a veces se te escapa una media sonrisa cuando lees el catastrofismo de algunos o la inocencia de otros, expertos opinadores todos ellos que me merecen el máximo respeto (miento, no todos lo merecen). En su día se habló mucho de criptomonedas, otros años tocaron los NFT`s, las Google Glass o el metaverso. Alguno nunca le vimos la gracia a estas cosas y seguimos «perdidos en el metaverso«. En 2025 se publicó este artículo en la red social Linkedin sobre “Las 15 tendencias que definirán 2025”.

Suena un tanto pretencioso, más que nada por dar una cosa por hecha cuando, si algo nos han demostrado estos últimos años, es que el entorno es incierto y las circunstancias pueden cambiar en cuestión de días por unas elecciones, una pandemia, una desgracia natural o una cuestión geopolítica. Algunos de los anuncios de ese artículo se repiten para este 2026 y seguramente en los siguientes, no “hasta que acierten”, sino porque las tendencias necesitan precisamente un horizonte temporal para asentarse, para imponerse como una tendencia y no como una mera moda.

- “La IA allanará el camino hacia una jornada laboral más corta”, por Eric S. Yuan, CEO de Zoom.

Parece evidente que la tecnología mejora la facilidad para desempeñar nuestros trabajos, ya desde Ford y la cadena de montaje, los ordenadores, la expansión de Internet o la mejora de los teléfonos móviles, pero no sé cuándo se alcanzará esa “jornada laboral de cuatro días” que pronostica el autor del artículo. De momento, por segundo año consecutivo y aunque por diferentes motivos, no se ha conseguido reducir de 40 a 35 horas semanales en nuestro país. Y por otro lado, no dejo de pensar en la cantidad de nuevas tareas y obligaciones que nacen cada vez que aparece una innovación tecnológica. Y si no nacen, parece que alguien las crea.

2. “La lucrativa carrera por frenar la obesidad continuará”, por Beth Kutscher.

Pues parece que las cifras de obesidad en el primer mundo no paran de crecer, con un aumento notable en edades cada vez más tempranas. La obesidad ha cambiado de clase social. Si hace décadas era señal de pertenencia a clases opulentas sobrealimentados, en la actualidad se asocia a la mala alimentación, al abuso de ultraprocesados y comida rápida, considerablemente más barata que la healthy. Y si la obesidad llega a preocupar a los más pudientes, el artículo se refiere a los tratamientos con Ozempic, Wegovy y nuevos fármacos biológicos de acción prolongada. En lugar del titular escogido, el mío iría por la línea de una obesidad a dos velocidades, como en casi todo en la vida, una gordura que delimite a ricos y pobres. Eso si no se crea un nuevo impuesto para financiar el sobrecoste asociado a la obesidad.

3. “El crecimiento global dependerá de la mejora de la productividad”, por Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

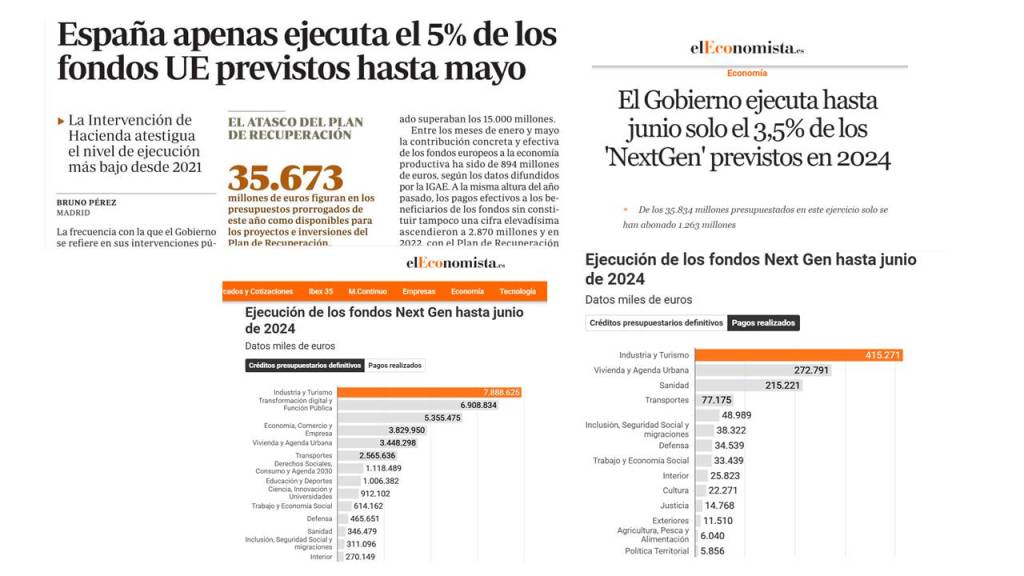

Pues parece más una obviedad que una tendencia. Ayudaría bastante no abusar de la hiperregulación, algo a lo que somos demasiado aficionados en Europa.

4. “Los buses autónomos se abren paso en el transporte público”, por Katarina Lukac.

Pese a las pruebas realizadas en algunas ciudades, parece lejos de poder extenderse a lo largo del globo. Ya hay autobuses eléctricos sin conductor que operan en ciudades como Didcot y Edimburgo. Pero no veo tan cercano que llegue su momento: aún no se ha encontrado la solución para que convivan los vehículos autónomos con la inteligencia humana de un repartidor de Seur que viene desde Fuenlabrada con prisas (cambien Seur por Nacex o Amazon, y Fuenlabrada por Sabadell, Vélez-Málaga o la ciudad que les plazca, ¡es solo una coña! Y lo aclaro por motivos que saldrán en este propio post).

5. “La banca vuelve a apostar por el cara a cara”, por Misa Han.

Ja, ja, ja, ja… perdón. ¡¡¡¡Jua, jua, juas, juas!!!! Es una batalla perdida, no hay nada que hacer. Si han tratado como lo han hecho a nuestros padres, que apenas tuvieron Internet o un móvil antes de sus 50 ó 60 años de edad, ¿van a abrir sucursales para nosotros, los que no las pisamos desde hace años, o para nuestros hijos, que ni siquiera emplean dinero físico? Mi apuesta es otra: apostarán por el cara a cara solo para los grandes patrimonios.

6. “Las empresas priorizarán los beneficios personalizados”, por Thomas de Man.

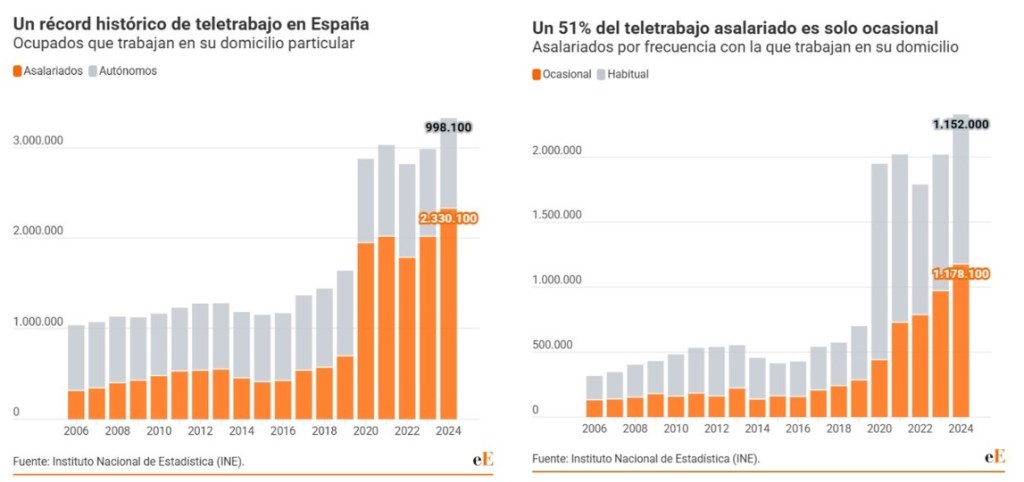

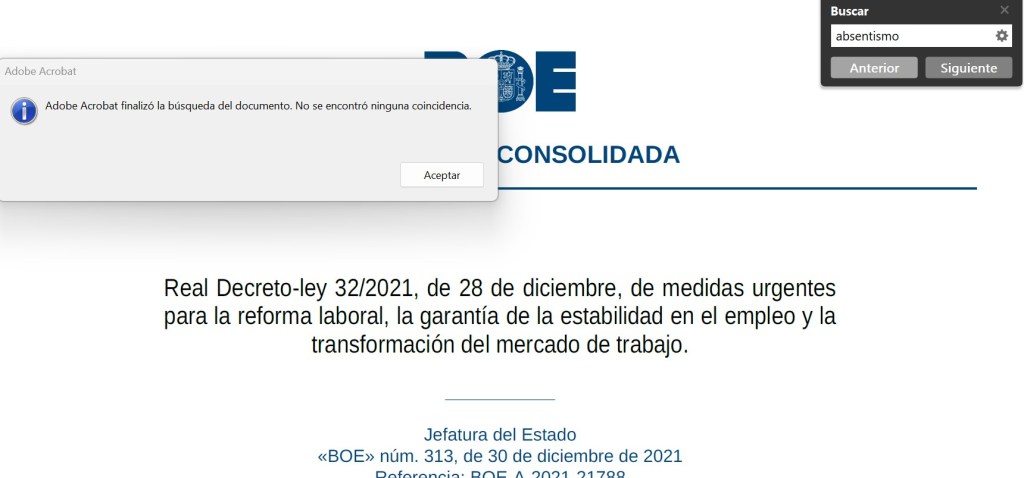

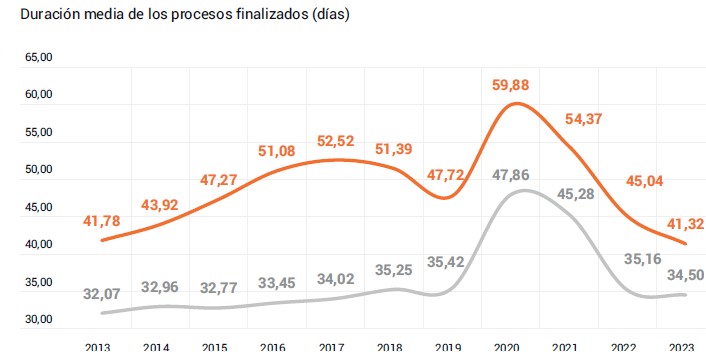

El artículo menciona los beneficios que incorporan algunas empresas para tratar de cuidar y mantener a sus empleados: planes de pensiones, gimnasio, aplicaciones de meditación ycoaching, preocupación por el bienestar físico y emocional del empleado, flexibilidad laboral. La realidad es que el teletrabajo ha retrocedido y la idea de que con estas prácticas mejoraría la fidelidad del empleado y se reduciría el absentismo no parecen haber funcionado.

Relacionados:

7. “¿El fin de los escáneres? Llegan los diagnósticos sin máquinas”, por Ainhoa Iriberri.

No hemos conseguido reducir las listas de espera de los hospitales, pero ya nos hablan de escáneres de iris para identificar enfermedades que aún no tenemos y métodos para hacer tu cuerpo transparente y que el médico pueda vernos los órganos. Suena a ciencia ficción de la buena, así que no voy a opinar nada mientras no se solucione lo más básico. Bueno, sí, que no sé si quiero ver mi bazo o mi hígado algún día. Por mucho que me digan que «la belleza está en el interior».

8. “Se venderán más coches eléctricos, pero no los suficientes”, por Adrián Francisco Varela.

¿Y cuántos son “los suficientes”?, pregunto. Los indicados por la Unión Europea no me valen, pues atienden a patrones voluntaristas más que a análisis fiables (bien que nos han tomado la medida los fabricantes chinos). Nuevamente se está creando una diferencia social entre los más pudientes y los menos, por mucho que se haya abaratado el coste del vehículo eléctrico. Los que pueden permitírselo gozan de ventajas para acceder al centro de las ciudades, aparcamiento, carriles especiales y subvenciones. Mientras que los del diésel verán reducido su radio de acción en las ciudades y seguirán pagando miles de euros anuales en impuestos por su vehículo, más cuanto menor sea su poder adquisitivo y con ello, la imposibilidad de cambiarlo.

9. “Los CEO y los consejos verán con claridad la utilidad de la IA”, por Sridhar Ramaswamy, CEO de Snowflake.

Esto ha sonado a «pon algo de la IA, aunque todavía no sepamos qué hacer con el invento». Es una idea en línea con algunas de las pronunciadas un año atrás, como «el uso de la IA mejorará la productividad de las empresas» o «aumentará la demanda de energía asociada a la expansión de la IA». Obviedades, pero, ¿y si este es el año en el que explota la burbuja de la Inteligencia Artificial? Algunos autores ya lo preconizan desde hace un tiempo, como Javier Esteban (Algoritmos, renuncias y otros mitos del empleo). Noticias recientes como la caída en Bolsa de las grandes tecnológicas debido a las cuantiosas inversiones realizadas en una IA de la que aún no sabe la utilidad o el rendimiento que podrán dar apoyan esta posibilidad.

Y el impulso a la baja de Meta, Nvidia, Alphabet (Google), AMD y otras puede acabar arrastrando a otros sectores, como el de las empresas de software:

Y quién sabe si esa caída generalizada arrastrará a otras, como la banca que financió esos excesos… ¿pero esto no lo vivimos ya con las puntocom?

Relacionados:

Inteligencia Artificial (I): parar Skynet

Inteligencia Artificial (II): el contrato social

Inteligencia Artificial (III): regulación, ¿cuándo y quién?

10. “La nostalgia seduce a marcas y consumidores”, por Ana Muñoz Vita.

Totalmente de acuerdo, pero por una cuestión económica, como casi todo. Ya que estamos dejando a la juventud sin futuro, sin viviendas ni planes para formar una familia, al menos que tengan pasado, ¡el nuestro, el de la generación que tiene casa, familia, pasta y aún se siente «joven»! Star Wars, Terminator, Alien, Mad Max, Parque Jurásico y los superhéroes de hace décadas en los cines. Los Rolling Stones, AC DC, Kiss, Dylan, Hombres G y Los Secretos en los escenarios. Modelos vintage setenteros en las tiendas. A precios de lujo, eso sí.

Relacionados:

11. “Sin alcohol, por favor. El auge de las bebidas NoLo”, por Satoshi Ebitani.

Estamos dejando a los jóvenes sin acceso a la vivienda, sin coche, sin hijos, sin vacaciones en algunos casos, ¿y ahora queremos quitarles también la cerveza o el placer de una buena copa de vino? Chicos, NoLo sigáis al Satoshi este, «Ebitanlo».

Relacionados:

Cervezas que me he pimplado por ahí

12. “2025 será el año del CEO millenial”.

Esto me parece otra gilipollez de relleno. ¿CEO millenial, y? Como si en su día no hubiera habido Jobs, Gates, Pages, Zuckerbergs o Jack Mas creando negocios, arriesgando y desarrollando ideas geniales. O Amancio-ortegas. Independientemente de la edad o el sector.

13. “Los envases comestibles llegan al supermercado”, por Aaron Toumazou.

De verdad que hay gente «mú rara». ¿Os habéis comido alguna vez un envase que vaya más allá de la piel de una manzana? Pues eso, hala, siguiente.

14. “El lujo se desmaterializa: saber es el nuevo poseer”, por César Val, experto en lujo y consultor.

Habrá quien piense que esta frase forma parte del lema «No tendrás nada y serás feliz», popularizada a partir del Foro de Davos de 2016 y con el objetivo temporal de la Agenda 2030. Yo prefiero pensar que es consecuencia del hastío por la acumulación ingente de bienes materiales y no hablo solo de gente con pasta. La inmensa mayoría de nosotros tenemos más ropa, zapatillas, cachivaches y basura tecnológica de lo que somos capaces de utilizar. Y en cada celebración o evento en el que hay que regalar algo se convierte cada vez en algo más común «una experiencia». Un viaje, una cata de vinos, un salto en parapente, una cena gourmet, un masaje normal o guarrerías en forma de chocoterapias y cosas similares. Si los jóvenes no tienen una casa que amueblar, porque será temporal, ni unos niños a los que comprar todos esos objetos aparentemente necesarios, les queda eso, acumular experiencias, lugares, culturas, conciertos.

Relacionados:

Cosas que hacen que la vida valga la pena

15. “Europa relanzará su papel como actor global”, por Enrico Letta, presidente del Jacques Delors Institute y ex-primer ministro de Italia (2013-2014).

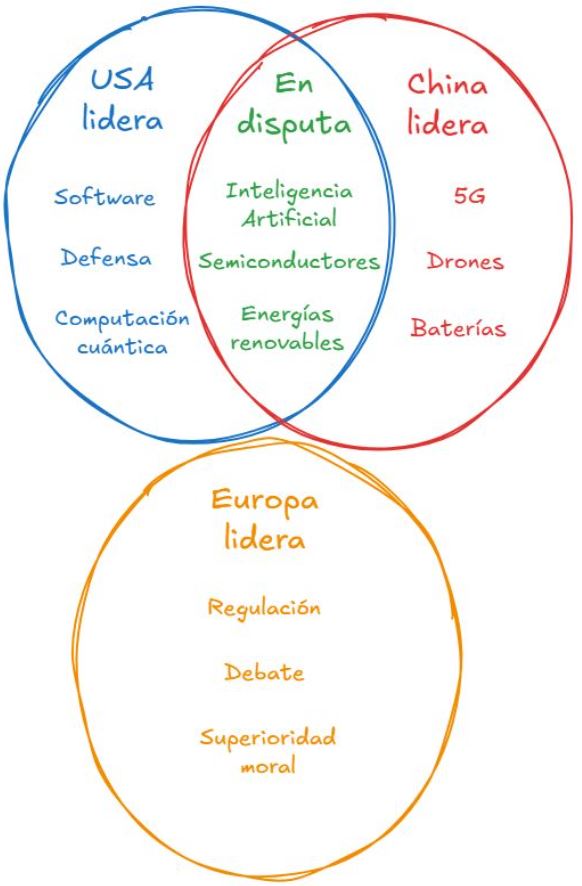

Una pena, pero no lo veo. De hecho, Europa pinta cada vez menos en el contexto internacional. La Unión Europea parece un foso de legisladores. Francia está muy tocada, Reino Unido se ahoga en sus propios problemas, Alemania no termina de arrancar y los países nórdicos no tienen peso suficiente para tirar del resto. La invasión de Ucrania y los chantajes de Trump han demostrado nuestra inutilidad para defender ese mercado común, teóricamente próspero y moralmente superior, al menos en nuestras creencias como europeos. Como dice Leo Harlem, si España está al frente de una clasificación, malo. Y no hacen más que contarnos que nuestra economía, con todas sus deficiencias, es la más pujante de Europa. Como definía muy bien este diagrama de Óscar Juliá:

Pero dejaré las predicciones económicas para la segunda parte: