TRAVIS, 18/04/2025

En el programa La Cultureta de Onda Cero, hace apenas un par de semanas, el director Nacho Vigalondo bromeaba sobre “una película innovadora: había muchos planos y estaban montados, con cortes y cambios de cámara, algo sorprendente, nunca hecho”. Algo así fue lo que dijo, pero, obviamente, hablaba de manera irónica acerca de la proliferación de planos secuencia en las películas y series actuales.

Sorprende que, para mucha gente, lo más rompedor del último éxito de Netflix, la serie Adolescence, no sea su argumento, o ese abismo entre padres y adolescentes que viven en un mundo irreal de móviles y redes sociales, sino la manera en que se ha rodado cada uno de sus cuatro capítulos: como un único plano secuencia. El primero de ellos “fuerza” incluso la percepción del espectador, por si a este le hubiera pasado desapercibido: el policía comienza diciendo que son las 6,48 de la mañana y concluye el interrogatorio “siendo las 7 y 32 del día” tal y tal. Oye, espectador despistado, por si no te has dado cuenta, lo he rodado todo en tiempo real, del tirón.

El plano secuencia, cuando está bien hecho, es un espectáculo, un lucimiento del director, pero no una necesidad. Puede ser una maravilla visual, un prodigio técnico, lo que queramos, pero debe serlo también argumental. Es decir, debe acompañar a la historia, ser necesario para la misma, no limitarse a ser un reto técnico que el director se encaprichó en acometer y para ello embarca a todo el equipo de rodaje y producción en un costoso berenjenal que no siempre aporta claridad a la trama.

El plano secuencia es mucho más fácil de rodar hoy en día. Puede haber errores, cortes en la misma toma, pequeños trucos para “empalmar” las escenas, como la apertura de una puerta, o pasar por delante de algún objeto como una pared, un vehículo… No tiene nada que ver, según cuentan los entendidos, con lo que era rodar un plano secuencia hace medio siglo o más, en la época del celuloide y la tijera.

Aun con las facilidades que las innovaciones técnicas y el formato digital procuran, el plano secuencia requiere un enorme trabajo de planificación. De actores, principalmente, como en una especie de función de teatro, pero también de cámaras, técnicos de sonido, iluminación, decorados. Y no es lo mismo rodar un plano secuencia con dos o tres actores, como el noventa por ciento del tercer episodio de Adolescence, o con más de cien personas inmersas en la acción, como ocurre en el segundo, el que transcurre en el colegio.

El plano secuencia es una herramienta más del director y, cuando se abusa, se corre el riesgo de que la forma desplace al fondo, a la historia que se cuenta. Puede acrecentar la sensación de veracidad, de introducción en la escena, como en el episodio 3 comentado (la charla/terapia entre el niño Jack y la psicóloga, una escena que no te deja respirar), o, por el contrario, te puede apartar de la acción, como en la persecución del episodio 2, por las propias limitaciones del formato (velocidad, claridad de la narración, interpretación). El problema es precisamente ese, cuando el cómo se cuenta se convierte en más importante que el qué, cuando se hace visible la mano del director y se diluye el guionista.

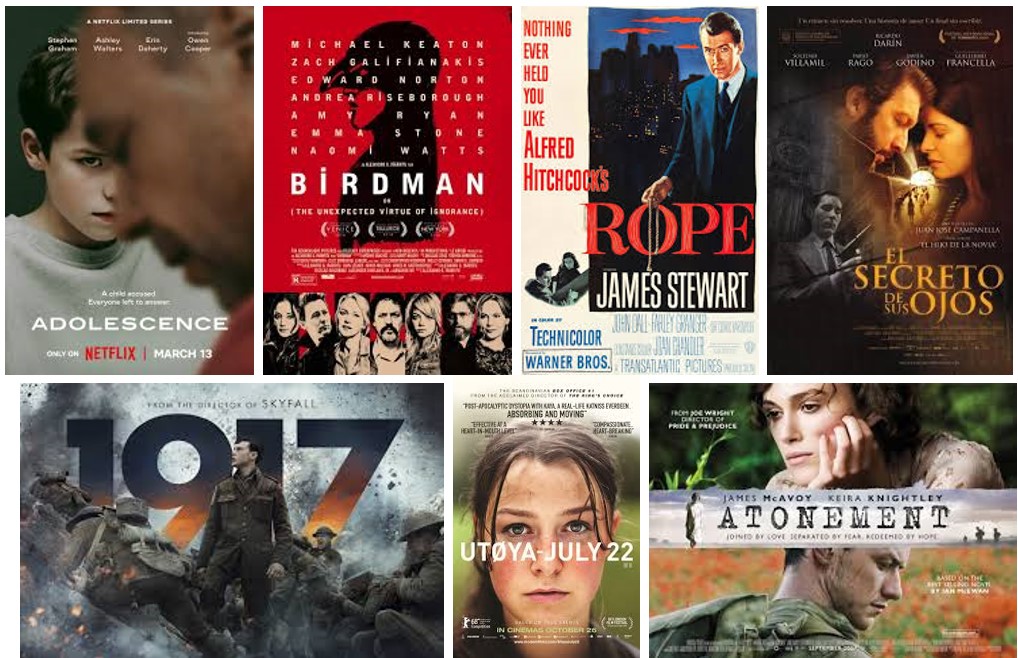

En los últimos años han proliferado las películas/retos rodadas en un único plano secuencia, varias de ellas, magníficas, como se ha comentado en este mismo blog:

- 1917, de Sam Mendes, de 2020.

- Birdman, de Alejandro González Iñárritu, rodada en 2014.

- Utoya, 22 de julio, de Erik Poppe, 2018.

- Victoria, de Sebastian Schipper, 2015.

- Hablar, de Joaquín Oristrell, 2015.

Todas ellas bastante recientes, por cierto, por eso he buscado las fechas. A Birdman ya le dediqué un post completo en su día (enlace a: Birdman). Me interesó bastante la película, aunque el plano secuencia (con numerosas trampas) no era necesario para el argumento que narraba. De hecho, tiene que apoyarse en una serie de trucos para empalmar los cortes e, incluso, dejar que pase una noche con un plano fijo, como ocurre también con el desvanecimiento del protagonista de 1917 en su larga travesía. A esto es a lo que me refiero, a forzar la acción para no romper ese juego de dirección del plano secuencia. O a la limitación que supone, no solo temporal, sino también espacial. Los desplazamientos de Adolescence a la comisaría o al centro comercial son tan cortos como el de los soldados de 1917, que se suben a un camión para moverse a un frente de batalla que está a menos de diez minutos de trayecto.

Los defensores del plano secuencia argumentan que ayuda al espectador en su inmersión en la trama, a seguir a los protagonistas, a moverse con ellos, a sentirse parte de la escena. Eso mismo propone Utoya, 22 de julio, la película noruega sobre aquel neonazi que se cargó a 77 chavales en la isla de Utoya, cerca de Oslo. La película añade una complicación adicional, y es que se rodó con plano subjetivo, desde el punto de vista de Kaja, una de las jóvenes que se vio metida en aquella pesadilla de 72 minutos en la que Justin Breivik, un asesino armado al que ni siquiera se llega a ver, se iba cargando a todos los que encontraba en su camino. No es una obra redonda, ni explícita en la violencia, ni gore, pero al menos consigue transmitir al espectador el desconcierto de la protagonista ante una situación que ninguna de las víctimas era capaz de comprender. Pero tantas limitaciones a la acción provocan que no consiga sostener el pulso, ni el interés, a lo largo de todo el metraje. Se ve bien, y a otra cosa.

El plano secuencia me parece perfecto, insisto, como complemento. Me encanta la inmersión en las trincheras que nos ofrece Sam Altman en 1917, pero es igual de efectiva la de Stanley Kubrick en Senderos de gloria, por ejemplo. O el de la alemana Sin novedad en el frente (Edward Berger), en la que el barro casi sale de la pantalla. El arranque de Salvar al soldado Ryan podía haberse prestado a un plano secuencia siguiendo a Tom Hanks en la playa de Omaha, y seguro que habría sido grandioso, pero no creo que fuera menos eficaz para lo que nos quería narrar que el formato escogido por Steven Spielberg. El director mezcló planos de cámara en mano, grúas, panorámicas, ensució algunas cámaras con barro y sangre, empleó la cámara lenta… el trabajo de montaje nos ofreció un desembarco de Normandía de media hora sencillamente inmejorable. Sin alargar los planos más de lo necesario.

Si lo que se quiere es que el espectador sea consciente de la amplitud de medios con las que contaba la producción, “mira cuánta pasta hay aquí metida”, se puede insertar un plano secuencia de cinco a diez minutos que vaya del detalle a lo general o panorámico, o a la inversa. Como el famoso de las playas de Dunkerque en Expiación (2017), de Joe Wright. Magnífico, colosal:

Martin Scorsese es uno de los directores que rueda con mayor número de planos en sus películas (Bendito Scorsese). Mezcla planos cortos, en detalle, de un objeto, primer plano del actor, luego uno general, vehículos que llegan y se van, ruptura de la cuarta pared, cámara lenta, planos muy rápidos… lo usa todo. Y es un verdadero virtuoso del plano secuencia cuando lo necesita, cuando lo incorpora a las tramas de sus películas, como en la famosa entrada al Copacabana de Uno de los nuestros, en el que compone una coreografía de personajes alucinante. “Esto es un verdadero local repleto de mafiosos”, piensas:

A esto es a lo que me refiero, a incorporar el plano secuencia a la narración, para contar algo, para que aporte a la trama. Los primeros trece minutos de Ojos de serpiente, de Brian de Palma, están rodados de esta manera, sin cortes, pero serán necesarios para la investigación que comienza justo a continuación: dónde estaba cada personaje, qué vieron, qué significaban aquellos gestos que en su momento pasaron desapercibidos, qué pintaba ese pibón en la escena, quiénes eran esos tipos que ahora parecen sospechosos… Sin ser una gran película, sí me lo pareció la manera de desarrollar la investigación.

El ejemplo más famoso durante décadas fue el arranque de Sed de mal, de Orson Welles, rodada hace nada, en 1958. Ni me imagino lo que tuvo que ser aquel set de rodaje en la frontera con México. La película comienza de una manera muy “hitchcockiana”, con una bomba que es introducida en el maletero de un coche, para que todos los espectadores sean conscientes de que por ahí circula ese coche a punto de saltar por los aires. Continúa con los personajes de Charlton Heston y Janet Leigh, se mueve por la ciudad fronteriza y termina como tenía que terminar: ¡boooom!

He querido mencionar a Hitchcock por algo, por ser el primero que realizó una película completa en un solo plano secuencia: Rope, aquí titulada La soga. Se atrevió a hacerlo en 1948, con las pesadas cámaras de la época y las bobinas de celuloide que apenas permitían rodar unos diez minutos seguidos. El libro de François Truffaut, El cine según Hitchcock, publicado en 1966, indica en las notas finales que “es la única experiencia en la historia del cine de una película rodada íntegramente sin interrupción en la toma de vistas”. Por algo sería. En la misma nota indica que las películas de Hitchcock solían tener entre seiscientos y mil planos, algunos más, como Los pájaros, con mil trescientos. Entonces, ¿qué opinaba el propio director de su experimento?

A.H. No sé sinceramente por qué me dejé llevar por el truco de Rope, pues no puedo considerarlo de otra manera que como un truco.

A.H. Actualmente, cuando pienso en ella, me doy cuenta de que era completamente estúpido porque rompía con todas mis tradiciones y renegaba de mis teorías sobre la fragmentación del film y las posibilidades del montaje para contar visualmente una historia. Sin embargo, rodé la película teniendo en cuenta un montaje previo; los movimientos de la cámara y los movimientos de los actores reconstituían exactamente mi manera habitual de planificar.

Luego cuenta todas las dificultades técnicas que tuvo que superar: tabiques que se movían, el color, el decorado y las nubes que se ven de fondo, la iluminación del atardecer, el ruido de la cámara sobre los rieles y cómo tuvieron que ocultarlo con un suelo especial, los operadores moviéndose por la escena… “¡Asistir al rodaje de este film era todo un espectáculo!”, afirmó. Yo siempre me pregunté por el momento en el que sale del arcón el actor al que asesinan en los primeros cinco segundos de película, ¿se pasó ahí la primera bobina entera? ¡Pobre!

François Truffaut aporta en la conversación un punto de vista diferente, que también comparto:

F.T. Pienso que es usted demasiado severo hablando de Rope, considerándola una experiencia estúpida. Yo creo que, por el contrario, este film representa algo muy importante en una carrera profesional, es la realización de un sueño que todo director debe acariciar en un momento dado de su vida, un sueño que consiste en querer trabar las cosas con el fin de obtener un solo movimiento.

Termina hablando de “la búsqueda del realismo”, quizás porque la vida sea un enorme plano secuencia sin cortes. Y en el cine, una virguería del director que, cuando sale bien, es espectacular. Como en uno de los más alucinantes que recuerdo, el de Juan José Campanella en El secreto de sus ojos. Porque, si hablamos de pasión y de personas, como hace Ricardo Darín, nada mejor que un estadio de fútbol argentino. Aquí lo dejo:

Impresionante. Desde fuera del estadio, sobre los jugadores, en el graderío, por el interior del estadio… Hay vídeos en YouTube que explican cómo se grabó esta escena, pero, ¿acaso queremos saberlo?

Relacionados:

Meter la tijera (I): la duración