TRAVIS, 11/01/2026

En el último post que escribí (De Frankenstein a la IA: los Prometeos modernos), terminaba manifestando mi ignorancia sobre el cine actual, no porque supiera más o menos del mismo, sino por mi visión totalmente contrapuesta a la de la crítica. No coincido en nada con ellos. Ya me pasó en las últimas ediciones de los Óscar. Lo que para casi toda la crítica es una maravilla, a mí me parece un truño de proporciones bíblicas, mientras que lo que me ha podido gustar en tiempos recientes es despachado por la crítica, en el mejor de los casos, con un «pasable», «amable» o «entretenida sin más».

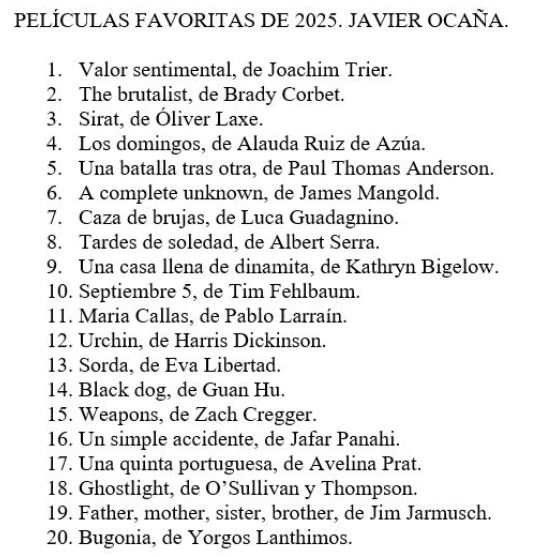

A lo largo del mes de diciembre de 2025 se publicaron varias listas con las mejores películas del año según el criterio de varios medios y críticos especializados. Por un lado, comprobé que había visto muy pocas de las seleccionadas por los críticos (no creo que haya sido un año excepcional), y por otro, vi que la distancia que me separaba de lo que habían dicho acerca de las obras que sí había visto era gigantesca. Mientras daba el pequeño repaso que voy a dar ahora a las pelis del último año y medio, me di cuenta de que en mí está creciendo un sentimiento que antes no experimentaba cuando veía una película, que no es otro que el hecho de que los personajes me importan poquísimo. Como decía Rhett Butler en Lo que el viento se llevó: «Francamente, querida, me importa un carajo». Una traducción más ajustada al «bledo» con el que nos doblaron el «I don’t give a damn» original, o el «comino» que validó la censura.

Durante décadas, yo veía una película y sufría, me enamoraba o me divertía con lo que le pasara a Paul Newman, Kirk Douglas, Jack Lemmon, Katharine Hepburn, Cary Grant o Ingrid Bergman. Empatizaba con sus amoríos o sus preocupaciones. Si sufrían, yo estaba fastidiado en mi butaca. Si disfrutaban del momento, me arrastraban en su alegría. Ahora veo estas pelis ensalzadas por la crítica y a la media hora, o a veces menos, me importa un carajo lo que le ocurra a los personajes.

- Sirat, de Oliver Laxe. Está en todas las listas que se han publicado a final de año y se ha llevado un montón de premios importantes, como el de mejor película en el festival de Chicago, el premio especial del jurado en Cannes o el de mejor banda sonora para la Asociación de Críticos de Los Ángeles. Las críticas no han podido ser mejores. «Una obra apabullante que deja al espectador en estado de trance», según Nando Salvá en El Periódico. «Una película sorprendente, emocional, reflexiva y comunitaria, como la cultura rave», para Pepa Blanes en la Cadena Ser. Luis Martínez, en El Mundo, llega a afirmar, supongo que sin sonrojarse, que «Sirat recuerda a Centauros del desierto«, ¡nooo, por favor!, «es un trabajo que conmueve y, en su sentido menos frívolo, entretiene (que no distrae) de manera casi impúdica». Incluso Carlos Boyero en El País, normalmente muy crítico con todo el cine moderno, nos habla justamente de lo contrario a lo que yo siento ante el desfile de mugre que se muestra en pantalla: «la fascinación ante el poderío visual de lo que transmite la pantalla, los sonidos se convierten en una sinfonía, no me distraigo en ningún momento, me perturban las calamidades que van ocurriendo en el camino, me engancha la atmósfera que desprende la historia». Yo estoy fuera de la trama desde el inicio y no me integro en ningún momento. Me importa un carajo lo que le suceda a esa panda de tipos siniestros medio drogados y enganchados a una música espantosa. Mejor banda sonora, tienes que deshuevarte con estas cosas… Para mí, Sirat es un tostón infumable, una estafa al espectador, una cosa extraña en la que estás deseando que los personajes se despeñen por un barranco o perezcan por sobredosis en sus hediondas caravanas. No hay diálogo interesante, no hay un guion sólido, la música es cargante, los actores no transmiten, no tienen nada que contar, nada traspasa la pantalla, salvo su olor, quizás. Lo mejor que he leído sobre este engendro es la crítica de Alberto Olmos en El Confidencial. «Vivir al margen, no tener nada que decir y morir como un idiota. Cabe preguntarse si Sirat parodia una forma de vida o la defiende con involuntaria mala fe». Si alguien tiene dudas acerca de verla o no, que lea la crítica completa: es mucho más divertida que la peli. Y tremendamente reveladora. Solo dejo esta frase más, demoledora: «La película dura dos horas y yo creo que su guion cabe en quince páginas».

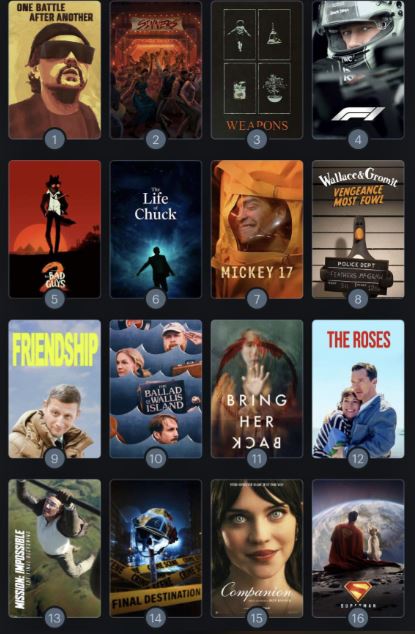

- Sinners / Los pecadores, de Ryan Coogler. Acaba de conquistar cuatro premios importantes en los Critics Choice Awards: mejor guion, mejor banda sonora, actor joven y reparto. La película tiene una primera hora vibrante, muy entretenida, una especie de drama sureño de época con conflictos raciales y una música potente, que es, de largo, lo mejor que ofrece. Luego, tras esa primera hora, se convierte en un Abierto hasta el amanecer en versión Black Lives Matter. Michael B. Jordan se duplica para interpretar a dos gemelos y sus papeles de gángsters de ciudad que regresan a los orígenes molan, están muy bien. Igual que los amoríos que ambos recuperan. Pero en el momento en que entran los vampiros, deja de interesarme prácticamente todo para pasar solo a divertirme, que no es poco. Tiene escenas muy potentes y otras totalmente irrelevantes. El baile de los vampiros ha tenido su público, aunque para mí rozaba el ridículo, sin sobrepasar nunca la barrera. Y queda a años luz de las risas y estupefacción que me dejó en su día El baile de los vampiros de la peli de Polanski. Es una buena peli, no digo que no, ¿pero el mejor guion para los críticos? ¿De verdad? Conseguirá muchos más premios, estoy seguro de ello. El asunto interracial siempre ayuda.

- Una batalla tras otra / One battle after another, de Paul Thomas Anderson. Por supuesto que es una buena película, casi tres horas intensas que disfruté como hay que hacerlo, en el cine y con un sonido envolvente, muy necesario con una banda sonora como la que acompaña a la trama. Pero no me pareció «extraordinaria, una obra maestra inabarcable», como dijo Sergi Sánchez en La Razón. Ni una peli que «va de un lado a otro todo el rato y no para de sorprender durante las casi tres horas que pasan volando», según afirmó Jordi Battle Caminal en La Vanguardia. Por supuesto que tampoco estoy de acuerdo con el odiador profesional metido a crítico cinematográfico Carlos Boyero, quien habló de «un bostezo tras otro en la película del año». «Una de las películas más tontas e insoportables del año, un delirio sin causa…». No recuerdo ahora a quién se lo leí, o si lo escuché en la radio, pero un crítico llegó a decir que era la mayor obra maestra rodada en la última década, y una de las cinco mejores películas de lo que llevamos de siglo. A ver, está bastante entretenida, en especial por determinadas escenas, como las persecuciones con ese sonido machacante de fondo, pero el guion tiene lagunas considerables y varios despropósitos. Y no consigue que nos interese (al menos a mí) ni uno solo de los personajes. Ni el fumao de Leonardo Di Caprio, ni el insulso Benicio del Toro (y ya es difícil convertirlo en un «sin sal»), ni mucho menos el histriónico y exagerado personaje de Sean Penn. Para matarlo varias veces, y por lo visto en pantalla, el director pensaba lo mismo que yo. Lo mejor son las dos actrices, Teyana Taylor (la zumbada Perfidia Beverly Hills) y Chase Infiniti (la inicialmente moderada y controlada Willia Ferguson) y un ritmo que no decae, si bien, luego llegas a casa, te pones a «racionalizar» lo que has visto, analizas el sentido de algunas decisiones de los protagonistas y no se sostienen por ningún lado.

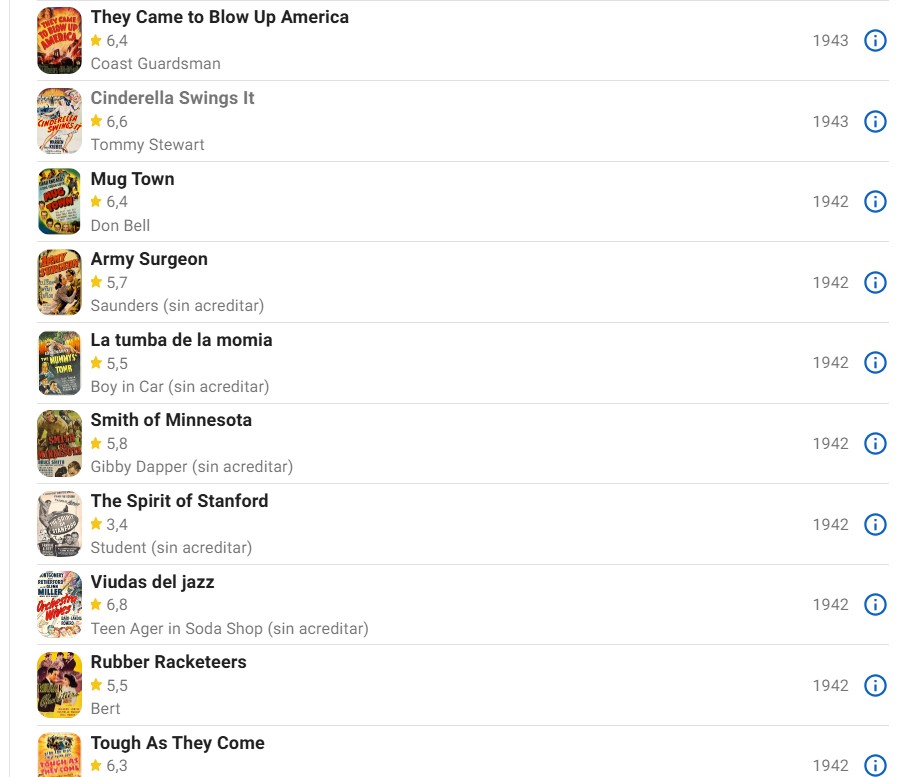

En algunas de las listas aparecen biopics como el de Bob Dylan, Un completo desconocido, o el de María Callas. No logro que me interesen demasiado, el de Dylan está muy bien por la música y la constatación de que el cantante norteamericano es un bicho raro, y el de María Callas es directamente un tostón. Muy propio de su director, el chileno Pablo Larraín, al que le siguen produciendo películas sobre mujeres interesantes que convierte en aburridas (Spencer, sobre Lady Di, y Jackie, sobre Kennedy/Onassis). Ha habido historias que me han interesado mucho más, como las de Jurado nº 2, por mucho que no sea una de las mejores del bueno de Clint Eastwood, o la tercera entrega de Puñales por la espalda, con un guion potente y algo tramposo, pero repleto de personajes interesantes. No pido mucho más, que los personajes no me importen un carajo. Me gustó La infiltrada, me divirtió saber de las andanzas del profesor inglés atrapado en la Argentina del golpe en Lo que aprendí del pingüino y me encantó recuperar Los que se quedan, de Alexander Payne, de 2023. Historias con personajes reales, de carne y hueso.

Esta noche se entregan los Globos de Oro. Sirat es un truño gigantesco, creo que mi opinión ha quedado clara, pero es posible que pille algo. Sinners y Una batalla tras otra seguro que también cosechan premios. No están mal, de verdad, pero, ¿no ha habido nada mejor este año?