LESTER, 25/07/2025

Sala 1. Marcelo, 48 años: “Claro que estoy nervioso”, respondió al psicólogo del centro. Apenas podía permanecer sentado en la silla, tras una mesa no demasiado ancha, bajo la cual se podía apreciar el insistente movimiento de piernas hacia dentro y hacia fuera, como unas contraventanas mecidas por fuertes rachas de viento.

Sala 2. Leticia, 50 años: “No son nervios, es excitación”, expresaba con brillo en los ojos. “Estuvimos largo tiempo esperando que llegara este momento”. Se quedó mirando al vacío. “Y durante años pensamos que jamás sucedería”.

Sala 3. Soledad, 56 años: “Me invade una cierta sensación de angustia”, confesó al asistente. Bebió un sorbo de la botella de agua que le habían dejado sobre la mesa y continuó: “Por qué no decirlo, cierta tristeza por pensar que la relación que siempre hubo entre nosotros pudiera deteriorarse. Aunque hace mucho tiempo que ya lo hizo”.

Despacho principal del centro. Estela, 94 años, se dirigía a un periodista, que no cesaba de tomar notas en una pequeña libreta: “Trabajamos desde hace décadas, desde hace casi medio siglo, para que este tipo de encuentros puedan tener lugar”.

Mientras esperaba los resultados del informe, Marcelo se abría a las preguntas del psicólogo: “Siempre tuve una sensación extraña en mi familia, desde crío. No es solo que mis ojos no fueran tan claros como los de mi hermana y mi madre, o mi piel más oscura. Es… otra cosa. Como si nunca encontrara mi sitio, como si mi lugar fuera otro. Mi viejo siempre resultó esquivo, y reconozco que no fue el tipo de relación que uno suele tener con su padre”.

Leticia trataba de explicar su estado emocional: “Supe de su posible existencia por mi abuela. Fue ella la que me contó lo que ocurrió con mis padres. Siempre quise saberlo, sospechaba cosas, pero no me lo contó hasta el día que cumplí los catorce años”.

Soledad se apartó un mechón de cabello que le caía sobre la frente: “Lo traté siempre como a mi hermano pequeño. Lo cuidé, lo mimé, lo quise. Pero desde que salió de Córdoba por primera vez, cuando marchó a la universidad, sentí que se quebraba el nexo que siempre nos unió”.

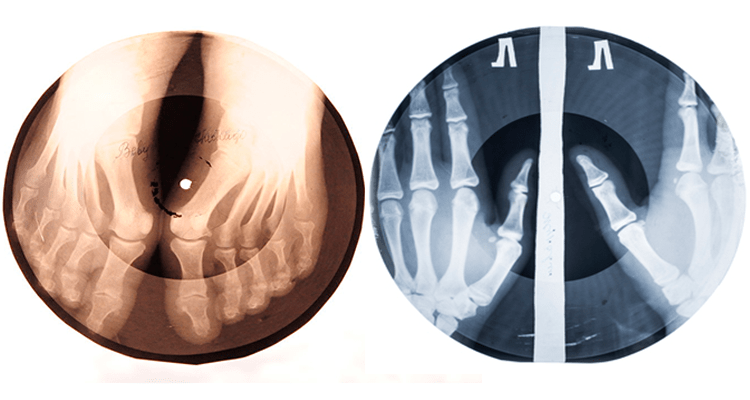

Estela explicaba el proceso. Como tantas veces había hecho en los últimos años: “es prácticamente imposible sin las pruebas de ADN del niño perdido. Y, por desgracia, no son muchos los que quieren conocer su pasado, la vida que se les arrebató”.

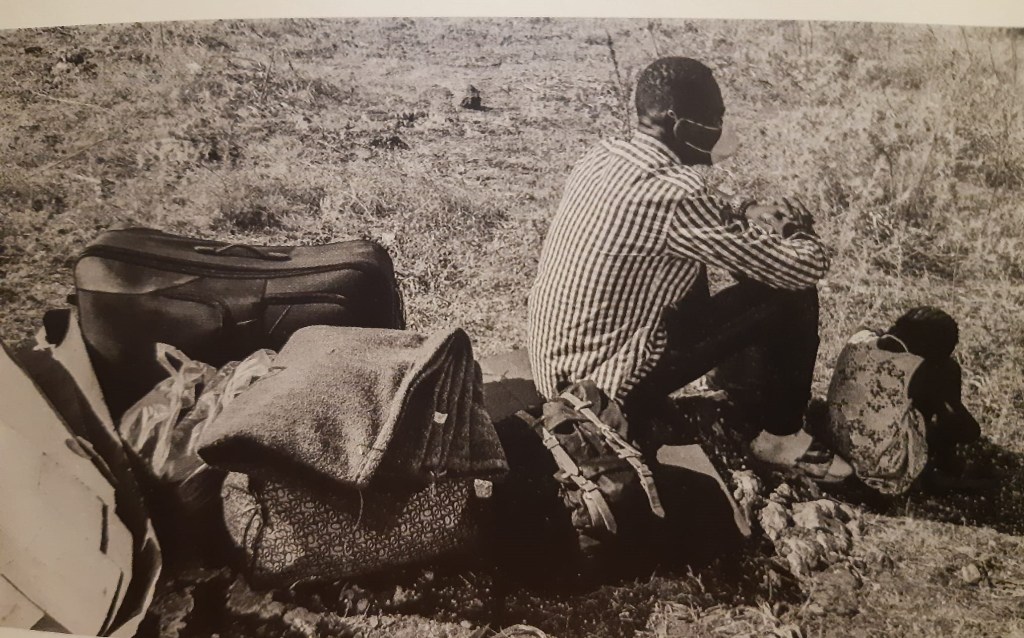

Marcelo: “tuve una sensación extraña al llegar a Buenos Aires, como si de repente conectara con esa tierra, con esas gentes. Al saber lo ocurrido con miles de familias a finales de los setenta, quise conocer más esa parte de la historia. Bebés arrancados de los brazos de sus madres, padres torturados de los que nunca se volvió a saber, la represión militar. Mi padre siempre fue un alto cargo en el ejército y lo desplazaron a Córdoba pocos meses antes de la fecha de nacimiento que figura en mi partida. Todo ello me hizo reflexionar”.

Leticia: “según me contó mi abuela, a mi padre lo ingresaron en aquel centro de internamiento conocido como La Escuelita. Una broma macabra, un eufemismo para camuflar las torturas y desapariciones. Yo me quedé con la yaya mientras mi madre, embarazada de varios meses, trataba de sacarlo de allí”. No se le escaparon unas lágrimas al recordar ese preciso instante porque ya había derramado muchas en su vida por el mismo motivo. “No tengo recuerdos de mis padres. Yo… era muy pequeña entonces, y siempre tuve un hueco por rellenar”.

“Cuando me preguntó por el papel de mi padre durante la dictadura”, continuó Soledad, “solo supe contestarle que si tenía alguna queja acerca de cómo había vivido. Si le faltó algo, si tenía algo que reprocharnos como familia, ¡fue un afortunado que vivió cómodamente, pudo tener estudios, irse de fiesta, emborracharse sin que nadie en casa cuestionara nada! ¿Acaso tienes motivos de queja?, le decía”.

“El primer día nunca es como esperan los que se encuentran por primera vez”, añadió Estela. “Llevan años deseando decirse mil cosas y, cuando se ven cara a cara, enmudecen”.

Marcelo: “No sé si cambiaré mi vida o no, seguramente sí, aunque tampoco lo he pensado. ¿Podría replantearme algunas cosas que hice, cómo me comporté? ¿Estaba rabioso con el mundo sin saber por qué y ahora creo haber encontrado el motivo, una razón? ¿Una excusa? ¿Acaso debo reprocharme por cómo viví hasta la fecha, por la suerte que tuve?”. Miró hacia la ventana: “¿Llegaré a odiarme a mí mismo por los privilegios de que gocé, por los que nunca tuvieron mis verdaderos padres?”.

Leticia: “Solo quiero abrazarlo como al bebé que me privaron de estrujar entre mis brazos”.

Soledad: “Si este reencuentro le ayuda a alcanzar la paz que buscó todos estos años, me alegraré por él. Espero que por lo menos entienda que yo siempre lo quise como era. Fue la vida que nos tocó vivir, ninguno la elegimos. Y quizás si encuentra esa paz, pueda perdonarme. O perdonarse a sí mismo”.

Estela, presidenta de la asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo anticipó el resultado al periodista: “Las pruebas de ADN son concluyentes. Marcelo es el nieto 141 que logramos localizar y, tras otros meses de averiguaciones, fuimos capaces de ponerlo en contacto con lo que queda de su familia, apenas su hermana mayor”. En sus ojos azules grisáceos apareció una pequeña lágrima. “La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad ha hecho un gran trabajo. Algunas dedicamos toda una vida a ello, y días como hoy nos hacen ver que mereció la pena”.

Relacionado: