JOSEAN, 05/08/2025

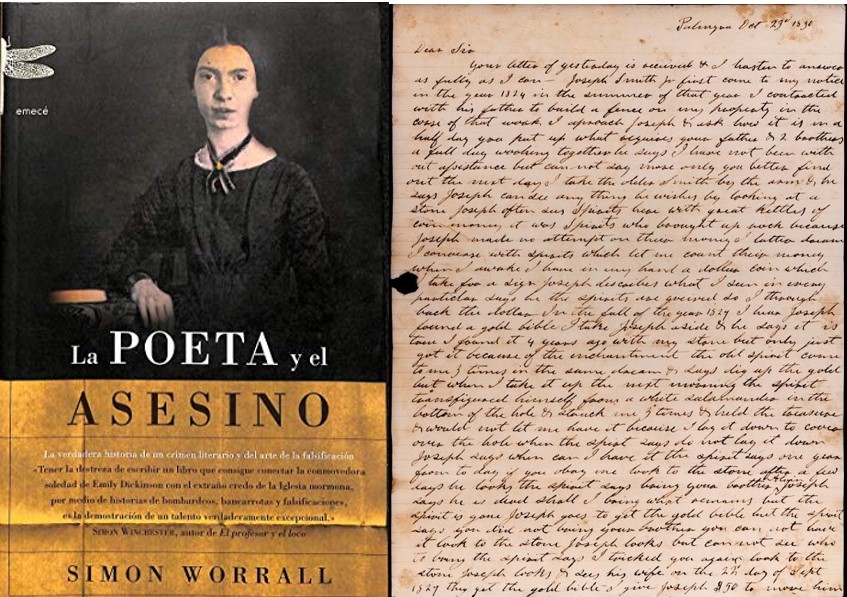

La poeta y el asesino es un libro sorprendente que recoge la investigación realizada por el periodista Simon Worrall acerca de la figura de Mark Hofmann, uno de los mejores falsificadores que hayan existido nunca, si no el mejor, habida cuenta de lo que el libro narra. La vida de Mark Hofmann es doblemente fascinante, por su habilidad para elaborar documentos que luego vendía como originales, ya fuera un poema de Emily Dickinson, autógrafos de Lincoln, cartas de Mark Twain o George Washington, y por su capacidad para vivir una vida paralela como respetado miembro de la comunidad mormona en Salt Lake City, una religión (o secta) a la que despreciaba profundamente.

Encontró un filón entre los mormones gracias a la querencia de sus máximas autoridades por la búsqueda de documentos antiguos que pudieran perpetuar su doctrina oficial, una doctrina que, no conviene olvidar, se basa en que un tipo llamado Joseph Smith encontró unas planchas doradas en la parcela de un amigo a principios del siglo XIX. Unas planchas que contenían una serie de inscripciones jeroglíficas en «egipcio reforzado» supuestamente dictadas por el mismísimo Dios en el siglo III y que solo el propio Joseph era capaz de leer con unas gafas creadas por él mismo con cristales de colores. Un tipo medio analfabeto “tradujo” e interpretó esos dibujos y su mujer transcribió las palabras (sin comas ni puntos) para componer el famoso Libro de Mormón. La necesidad de los mormones de localizar documentos antiguos y la abundancia de fondos con los que cuentan fueron el filón que Hofmann necesitaba, un tipo que comenzó falsificando documentos sin mucha importancia, para, con el tiempo, atreverse a colar falsificaciones de veinte, treinta o más páginas que ofrecían corrientes contradictorias al pensamiento oficial de los líderes mormones.

La personalidad de Hofmann (que todavía vive, encerrado en una prisión federal) es digna de estudio. Por sus motivaciones, su psicopatía (fue condenado por dos asesinatos cometidos cuando el castillo de naipes de su vida comenzó a desmoronarse) y, sobre todo, por el desarrollo de sus conocimientos y habilidades. Falsificar un documento original tiene un trabajo importante: no basta con ser capaz de crear una tinta de hace doscientos años. También tenía que hacerse con papel de la época, envejecer lo que creaba, falsificar incluso otras “pruebas” que llevaban al documento que luego trataba de vender, y hace falta, además, algo decisivo: meterse en la personalidad de los autores falsificados, realizar un examen grafológico, asumir su escritura y componer un texto que resulte creíble. Y Hofmann consiguió todo eso con más de un centenar de celebridades, incluso de alguien tan complejo como la poeta Emily Dickinson, que es quien da título al libro.

Mientras leía la investigación periodística de Worrall, me dio por pensar en la dificultad de los historiadores y analistas de documentos antiguos para determinar qué es original y qué no, qué tiene valor, qué genera dudas y qué puede desdeñarse de primeras por ser una burda falsificación que alguien ha intentado colar. Es posible que nos hayan colado unas cuantas falsificaciones a lo largo de la historia, lo que, en el fondo, significaría que creemos en una historia hábil e interesadamente modificada por alguien. Habrá que confiar en todos aquellos que dieron por válidos acuerdos históricos, cartas de monarcas, gobernantes o literatos, documentos que configuraron el statu quo de tantas naciones y territorios. También libros como el Corán, los Evangelios, el Talmud o los manuscritos del mar Rojo. Durante siglos se dio por válida la Sábana Santa y solo a finales del siglo XX se pudo certificar que no lo era.

En los últimos meses hemos conocido que se van a desclasificar todos los documentos que quedaban en secreto sobre el asesinato de John F. Kennedy. Supongo que será otro buen momento para rescatar las teorías de la conspiración al respecto. Estaba prevista su desclasificación en 2029, pero ha sido una nueva orden ejecutiva de Trump la que, en su enésimo intento de pasar a la Historia con mayúsculas, lo ha anticipado.

En España no íbamos a ser menos (El sueño trumpista de Pedro) y el gobierno ha aprobado la desclasificación de todos los documentos del franquismo y de aquellos de la transición que se considere que no afectan a la seguridad nacional. Supongo que el proceso contará con las suficientes garantías de los historiadores y los especialistas en archivos para evitar cualquier intento de manipulación de la información. No quiero desconfiar de más instituciones en este país, pero, visto quiénes han puesto tanto empeño en manejar la ley de Memoria Democrática, prefiero estar en guardia.

El libro de Worrall desvela que las falsificaciones de Hofmann eran de una calidad inusual, hasta el punto de que verdaderos especialistas tenían muy complicado discernir si eran fake o “inventadas”, como gusta decir a Trump y a PdrSchz, o si se trataba de documentos originales. De hecho, algunos expertos no fueron capaces de explicar por qué sospechaban que algún documento era falso y lo dejaron como tal solo por el hecho de provenir del propio Hofmann.

Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes del libro, sobre el que el periodista Worrall centra buena parte de su crítica, se encuentra en la explicación acerca del complejo entramado de casas de subastas, intermediarios y pseudoexpertos contratados por las mismas empresas que comercian con los originales… para venderlos aun sin contar con las suficientes garantías. Es obvio que no les interesa que les engañen, pero tampoco hacían las investigaciones más concienzudas del mundo, ni hacían esfuerzos serios por desmentir todo lo que les llegaba. Pagaban en el caso de que se demostrara que había habido un engaño y tapaban el caso antes de que saltara el escándalo. Su interés resultaba evidente: cuantas más operaciones, más comisiones para ellos, más facturación.

Algo parecido sucedía con los líderes de la comunidad mormona: tenían los fondos necesarios y querían controlar la información. Luego compraban lo que les llegaba si eso servía para controlar la doctrina “oficial” y no la alternativa que Hofmann promovía con sus falsificaciones, quien tuvo la habilidad de crear documentos que podían abrir un cisma en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, y así se aseguraba que se las compraran a muy buenos precios.

Hay falsificadores muy buenos, pero también hay mucho believer, gente muy crédula. Y no solo por ingenuidad, sino, en muchos casos, creyentes interesados en tragarse la falsificación si eso ayuda a sus fines, como en Sotheby’s o en la cúpula de los mormones. Vivimos en una época en la que la mediocridad general de la clase política deriva en una necesidad de falsificar los títulos, los másteres, los currículums o la aptitud para el puesto para el que han sido designados. No creo que lo hagan por vanidad, sino, simple y llanamente, por el burdo intento de que no se dé a conocer su incapacidad manifiesta para el cargo. Y quizás no sea tan burdo cuando cuelan y tantos tipos y tipas hacen carrera de ello.

Noelia Núñez, del Partido Popular, dimitió tras afirmar que tenía una licenciatura de Derecho de la que carecía. Algunos de los que se enojaban tanto y se ponían tan farrucos en público, como Patxi López, presumieron durante años de que «estudió ingeniería industrial», pese a que no pasó del primer curso. Alguno se sorprende ahora de que los másteres de Yolanda Díaz no eran tales másteres, alguno ni siquiera tenía categoría de curso, pero es algo que se desveló hace al menos cuatro años (vía Carles Enric) y en este mismo blog ya quedó constancia del hecho. Carles Puigdemont tampoco tiene el título de periodismo, y Cristina Cifuentes falseó su máster así como las supuestas pruebas que validaban su veracidad. Otros no han tenido que falsificar nada, como el Fiscal General del Estado, porque “simplemente” destruyeron cualquier posible prueba de un delito.

Lo peor que he visto últimamente ha sido la defensa de la ministra de Universidades, Diana Morant, de la falsificación del título universitario de su compañero de filas, José María Ángel Batalla. Coño, que ya lo explicó El Mundo en el artículo que enlazo aquí: este señor ha cobrado cuatro décadas un salario público porque cogió un título oficial y lo falsificó de manera cutre, ni siquiera con el “arte” de Hofmann. Cierto es que en la política, y en tu mismo partido, es fácil encontrar a mucho crédulo interesado que colabore para que la mentira perdure varias décadas. Aunque sean ministros.

Me preocupa mucho esta falta de pudor, la impunidad con la que se cometen todas estas tropelías. Y una vez más, vuelve George Orwell a mi mente, vuelve 1984:

«Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado».